スマートロックがおすすめの理由とは?基本機能と仕組みと取り付け方法・導入時の注意点を解説

スマートロックは、スマートフォンや暗証番号などで玄関の鍵を開閉できる次世代のセキュリティ機器です。近年では「後付けできるタイプ」も増え、賃貸物件やオフィスでも手軽に導入できるようになりました。一方で「電池切れで開かない」「通信が不安定」といった失敗例も報告されており、便利さと同時に正しい選び方や運用ルールを知ることが欠かせません。

この記事では、スマートロックの基本機能や仕組み、後付けタイプを含む導入方法、購入前に確認すべき条件、導入後のメリット・デメリットまでを整理して解説します。さらに、実際に使い始めてから起こりやすいトラブルや、その回避策も具体的に紹介。スマートロックを検討している方が「買ってよかった」と思えるよう、失敗しない導入のポイントを分かりやすくお伝えします。

この記事でわかること

- スマートロックとは?機能と仕組み

- スマートロックの導入目的別

- スマートロックを導入する前に確認すべきポイント

- スマートロックのメリットと注意点

目次

スマートロックとは?機能と仕組みを解説

スマートロックとは、スマートフォンやICカードなどを使って鍵の開閉ができる次世代の錠前システムのことです。従来のように物理的な鍵を差し込んで開け閉めするのではなく、アプリや暗証番号、生体認証などの手段で操作する点が特徴です。

日常生活でスマートフォンに触れることが当たり前になった今、スマートロックは「鍵を持ち歩く」という常識そのものを変えつつあります。鍵をなくす心配がなくなり、子どもや高齢の家族がいても安心できる設計。加えて、リモートでの施錠確認や解錠操作が可能になることで、「鍵をかけ忘れたかも……」という不安からも解放されます。

この項目では、まずスマートロックの代表的な機能や仕組みについて解説していきます。

スマホ操作・オートロック・履歴確認など基本機能

スマートロックの最大の魅力は、鍵の管理をスマートフォンに一任できる点にあります。専用アプリを使えば、スマホをドアに近づけるだけで自動で鍵が開き、離れれば自動で施錠される「オートロック機能」を設定することもできます。これにより、手がふさがっているときや荷物を持っているときでも、スムーズに出入りが可能です。

また、スマートロックには「操作履歴の記録」という機能も搭載されています。いつ、誰が、どの手段でドアを開けたかがログとして残るため、防犯意識が高い家庭や、複数人が出入りするシェアハウス、民泊施設、オフィスなどでも役立ちます。とくに子どもが学校から帰宅した時間や、高齢の親が外出から戻ったかどうかを確認したいときなど、家族の見守り機能としても優秀です。

代表的な認証方式:アプリ・暗証番号・生体認証

スマートロックが採用している認証方式は1つではありません。製品によって異なりますが、代表的なものには「スマホアプリ認証」「暗証番号入力」「ICカード」「指紋認証」などがあり、それぞれに利便性と特性があります。

アプリ認証はもっとも一般的で、専用アプリをインストールしたスマートフォンを使って解錠・施錠を行います。BluetoothやWi-Fiでドアとスマホを接続し、端末の位置情報や操作指示によって鍵をコントロールする仕組みです。スマートフォンを肌身離さず持ち歩く現代人にとって、自然でシンプルな手段と言えるでしょう。

一方、暗証番号を使ったスマートロックは、スマホを持っていない人にも対応できる点で有効です。友人や家族など、ゲスト利用がある場面では一時的な暗証番号を発行できる機種もあり、柔軟な運用が可能になります。

最近では、生体認証、特に指紋認証を取り入れた製品も増えてきました。指紋での開錠は鍵やスマホすら必要としないため、手ぶらで出かけられる自由さがあります。セキュリティ面でも強固で、本人以外の解錠を限りなく防ぐ手段として評価されています。

スマートロックの導入目的別:後付けにするか、交換するか

スマートロックの導入を考える際、まず決めなければならないのが「今ある鍵に後付けするか」「既存の錠前をまるごと交換するか」という点です。見た目は似ていても、工事の有無や設置の難易度、対応できる住宅の種類が異なるため、安易に選ぶと「思ったより大変だった」「取り付けできなかった」という事態にもなりかねません。

ここでは、後付けタイプと交換タイプの違いを明確にしつつ、特に賃貸住宅に住んでいる人が気をつけたいポイントにも触れながら、それぞれの特徴と選び方を解説します。

後付けタイプ(貼り付け型・シリンダー交換型)の特徴

「後付けタイプ」と一口に言っても、スマートロックには大きく2つのタイプが存在します。それが「貼り付け型」と「シリンダー交換型」です。

貼り付け型のスマートロックは、既存のサムターン(内側のつまみ部分)に専用の機器をかぶせる形で、両面テープや特殊な粘着パッドを使って設置するものです。最大のメリットは「工事不要」である点で、ドライバーなどの工具を使わずに設置が完了します。退去時には取り外しも簡単なので、原状回復が求められる賃貸住宅でも利用しやすいのが魅力です。

一方、シリンダー交換型は、既存の鍵穴(シリンダー部分)を丸ごとスマートロック対応のものに取り替えるタイプです。こちらはやや専門的な作業が必要になるため、工事業者による取り付けが前提になるケースもありますが、設置後の固定性や防犯性能は高くなります。耐久性も高く、建物自体の構造にしっかり組み込まれるため、「しっかり使いたい」「長く使いたい」という人に向いています。

ただし、どちらのタイプにも共通するのが、「ドアの形状やサムターンのサイズによっては対応できないことがある」という点です。製品の対応一覧をしっかり確認しておくことが、後悔しない選び方の第一歩といえるでしょう。

賃貸住宅におすすめのスマートロック選び方

賃貸物件でスマートロックを導入する場合、もっとも大切なのは「原状回復ができるかどうか」です。貸主や管理会社からすれば、退去時に設備を元通りに戻してもらえることが前提ですから、ビス止めやシリンダー交換を伴うような工事は基本的にNGとなるケースが多く見受けられます。

そのため、賃貸住宅でおすすめされるのは「貼り付け型」のスマートロックです。工具不要で設置できるものがほとんどで、両面テープで固定するため建具を傷つけません。万一取り外す際に粘着跡が残ったとしても、専用の剥離剤や清掃で対応できる範囲に収まるため、比較的リスクが低いのが魅力です。

また、最近の賃貸住宅は築年数や設備仕様が多様化しており、「古いタイプのサムターンには対応していない」といったケースも少なくありません。そのため、スマートロックを選ぶ前に「自宅のドアが取り付けに適しているかどうか」を必ず確認しましょう。

さらに、賃貸向けに開発されたスマートロック製品では、「スマートフォンがない人向けの暗証番号パッド付き」「退去時に鍵を引き継げる初期化機能がある」など、利便性と柔軟性を両立した機能が搭載されているものもあります。家族構成やライフスタイルに合わせて、複数の認証方式を組み合わせられるタイプを選ぶと、より快適な使用が可能になるでしょう。

スマートロックを導入する前に確認すべき4つの条件

スマートロックは便利なアイテムですが、すべての住宅や環境に対応しているわけではありません。実際に導入してから「取り付けられなかった」「ネットワークに繋がらない」といったトラブルを避けるためには、事前にいくつかの確認ポイントを押さえておく必要があります。

この項目では、スマートロック導入を検討している人が必ずチェックすべき「4つの条件」について詳しく解説していきます。どれも見落としがちな項目ばかりですが、こちらの情報を、ぜひ失敗のリスクを減らすための参考にしてください。

扉の形状・取り付け面の条件:サムターンサイズなど

スマートロックの取り付けにおいて、最も基本的かつ重要なのが「扉の物理的な形状」です。製品によっては、ドアの厚みや幅、サムターン(室内側のツマミ)のサイズ、鍵の位置が一定範囲に収まっていないと取り付けできません。

特に貼り付け型の後付けスマートロックは、既存の鍵の上から機器をかぶせて固定する仕組みが多いため、対応できるサムターンの形状が限られています。メーカーが提供している「対応ドア一覧」や「設置可否のチェックシート」は必ず事前に確認し、自宅のドアと照合しておきましょう。

また、ドアの表面素材(凹凸の有無、金属/木製など)や、室内側のスペースの広さによっても設置可否が左右されます。設置面に段差がある、ドアクローザーが干渉する、鍵の位置がサムターンから大きくズレているといった場合も注意が必要です。

通信手段の可否(Bluetooth/Wi-Fi/Hub)

スマートロックは「スマート」なだけに、通信機能が非常に重要です。機種によって、Bluetoothのみで接続するもの、Wi-Fiで遠隔操作できるもの、専用のハブ(ゲートウェイ)が必要なものなど、仕様はさまざまです。

たとえば、Bluetoothタイプは近距離での操作に限定されますが、スマホとのペアリングだけで手軽に使えるのが魅力です。一方、外出先からでも開閉操作をしたい場合は、Wi-Fi対応またはハブ接続が必要になります。ただし、Wi-Fiは接続の安定性やセキュリティの観点で不安が残る場面もあるため、自宅のネットワーク環境も考慮して製品を選ぶことが大切です。

また、Wi-Fi機能付きスマートロックの中には「2.4GHz帯のみに対応」というケースもあります。自宅のルーターが5GHz専用だった場合、接続できないこともあるので、通信規格にも注意を払う必要があります。

電源・電池の運用計画(寿命・交換・停電時)

スマートロックの大半は電池で動作します。乾電池式、リチウムバッテリー式などがありますが、どのタイプであっても「電池切れ=鍵が開かない」という事態に直結します。

多くの製品では、電池残量が少なくなると通知が来るようになっていますが、忙しい日常の中では見逃しがちです。予備の電池を常備しておく、月に1回は残量チェックするなど、定期的な運用ルールを決めておくと安心です。

また、リチウムバッテリー内蔵型の場合は、充電サイクルの管理も必要になります。充電切れを起こすと完全に動作停止するため、予備バッテリーや外部給電ケーブルの準備も検討しましょう。

一方で、万が一の停電時やスマホが使えないときにも備えが必要です。その点は次の項目で詳しく見ていきます。

合鍵・物理鍵のバックアップが必要な理由

スマートロックを導入しても、「物理的な鍵は必ず残しておく」ことが推奨されます。なぜなら、どんなに高機能なスマートロックでも、完全にデジタル依存してしまうと、以下のようなトラブルに対処できなくなるからです。

- ・スマホの電池が切れた

- ・Bluetoothが突然切断された

- ・アプリがクラッシュした/アップデートで不具合が出た

- ・ハブが故障してネットワークが遮断された

こうしたときに、手元に物理鍵がなければ、最悪の場合、家に入れないという事態もありえます。たとえ「普段は使わない」としても、財布やカバンの中、家族の誰かに合鍵を預けるなどして、物理鍵を確保しておくことは、スマートロック利用者の必須項目です。

また、家族がスマホを持っていない場合や、来客時の対応にも物理鍵が役立ちます。「スマートだからこそ、アナログなバックアップも必要」という発想が、結果的に安心につながります。

スマートロックのメリットと注意点は?

スマートロックを検討する際、やはり気になるのは「実際に導入すると何が便利で、どんなことに注意が必要か」ではないでしょうか。

ここでは、スマートロックの代表的なメリットと、導入前に理解しておきたい注意点・デメリットについて解説します。

期待できるメリットは?使い勝手と安心感

スマートロックの最大の魅力は、「鍵を持たなくても施錠・解錠ができる」という点にあります。たとえば、スマホアプリで玄関の鍵を開け閉めしたり、オートロック機能で外出時の施錠忘れを防げたりと、日々の生活が格段に便利になります。

また、次のような安心感も得られます。

- ・鍵の閉め忘れをスマホで確認できる

- ・外出先からリモート操作で施錠できる

- ・解錠履歴を家族ごとに確認できる

- ・特定の人(配達業者や清掃業者など)に一時的なアクセス権限を付与できる

こうした機能は、「子どもが鍵を持ち歩かなくていい」「高齢の親の帰宅確認ができる」「民泊やシェアハウスでセキュリティと利便性を両立させられる」など、多様なライフスタイルにフィットします。

特に賃貸でも使える後付けタイプが登場してからは、一般家庭や単身者でも導入しやすくなってきました。

デメリットと注意点:「電池切れ」「通信エラー」「メーカー依存」

一方で、スマートロックには”デジタル製品ならではの落とし穴”もあります。もっとも多いのが「電池切れ」による閉め出しリスクです。

ほとんどの製品は電池残量が少なくなると通知が来ますが、それを見逃すと本当に開けられなくなる可能性もあります。

また、BluetoothやWi-Fiなどの通信エラーも発生することがあります。たとえば、スマホのOS更新後にアプリが正常に動作しない、Wi-Fiルーターとの相性でつながりにくくなるといった事例も報告されています。

さらに、スマートロックの多くは特定のメーカーのアプリに依存しています。万が一そのメーカーがサービスを終了した場合、機器自体は使えてもアプリ経由の操作や履歴確認ができなくなるリスクも。

そのため、スマートロック導入時には「万が一の時に手動で開けられる手段があるか」「スマホ以外の開錠方法があるか」「メーカーの信頼性やサポート体制は十分か」といった点をしっかり確認しておくことが重要です。

導入後に困らないために運用ルールを決めておくのがおすすめ

スマートロックは導入しただけでは”安心”とは言えません。日々の運用を安定させるためには、「ルールづくり」や「想定外への備え」が非常に大切です。

たとえば、次のようなルールや習慣を持っておくことで、思わぬトラブルを防げます。

- ・月に1回、電池残量の確認を習慣化する

- ・スマホ以外にも開錠手段(暗証番号や物理鍵)を常に携帯する

- ・解錠履歴は定期的に確認する(家族の帰宅確認・不審者対策)

- ・外出前に必ず「鍵が閉まったか」をスマホアプリでチェックする

- ・アプリやOSのアップデート時は、一時的に不具合が出ることを前提に行動する

特に家族で共有する場合、誰がいつどの方法で解錠したかを把握しておくことで、「誰かが鍵を開けっぱなしにした」「スマホの電池が切れてしまった」などの状況にも冷静に対応できます。

また、導入初期は「スマートロックが閉まっていなかったらどうしよう」と不安になるかもしれませんが、そういう時こそ「履歴確認」「遠隔施錠」という機能が活躍します。

まとめ

スマートロックは、単なるガジェットではなく、生活を根本から変える”住まいのアップデート”と言えます。鍵の持ち歩きが不要になったり、出先からでも施錠確認・操作ができたりと、多くのメリットがある一方で、電池や通信といった”デジタルならではの注意点”も存在します。だからこそ、導入前の確認と、導入後の運用ルールが非常に大切です。

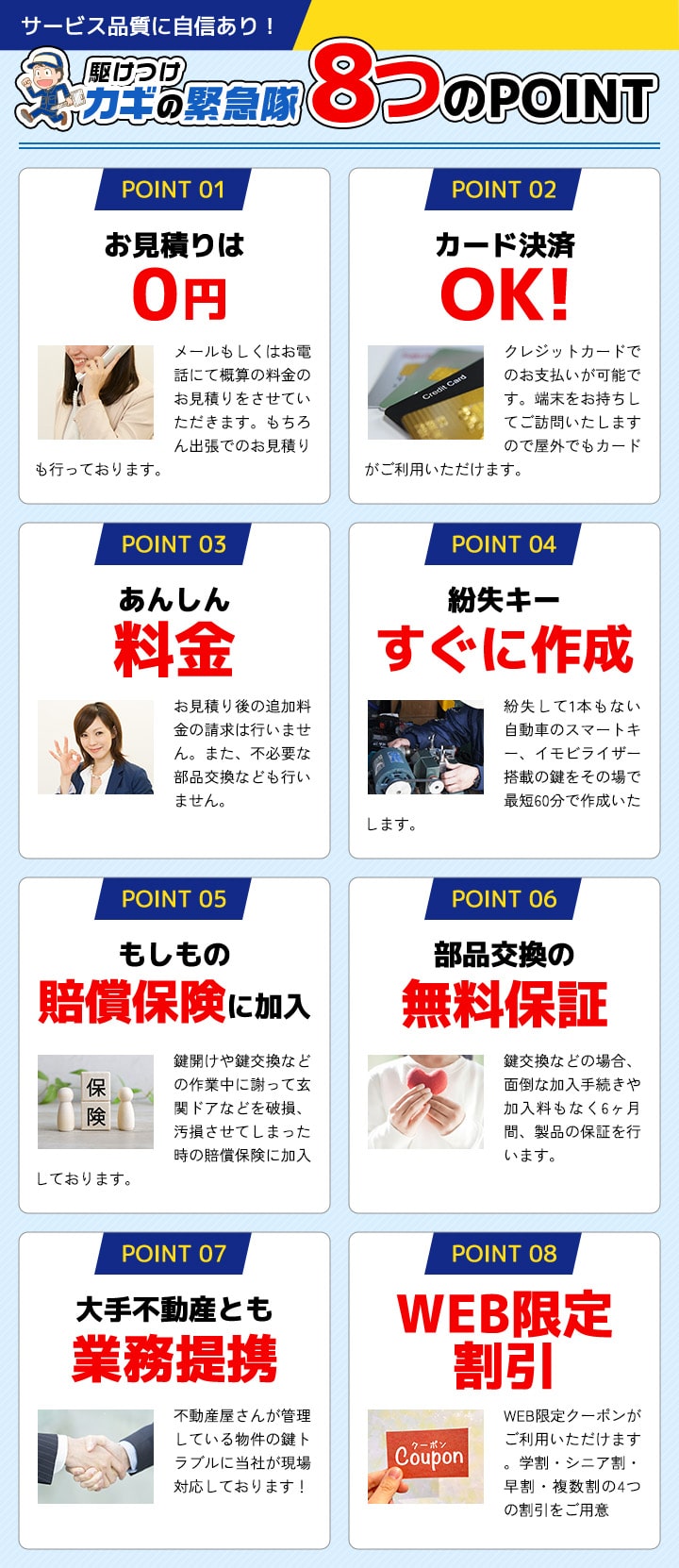

鍵のトラブルに強い「カギの緊急隊」では、スマートロックの取り付け相談や見積もりにも対応しています。自宅の状況に合った最適な提案が受けられるので、検討段階でも気軽に活用してみてはいかがでしょうか。

便利なお支払い方法も充実!

※1クレジットカードによるお支払いには、お客様ご本人名義のクレジットカードのみご利用いただけます。※エリアなどにより一部ご利用いただけないクレジットカードの種類がございます。

※2後払いご希望の方は、予めメールでお伝えください。一部対応していないエリアもございますのでご了承ください。